El producto en sí mismo debe ser el mejor vendedor. Pero no solo el producto, este debe ir acompañado de una atmósfera que lo rodee.

Claude C. Hopkins

Siguiendo las indicaciones del padre de la publicidad científica, Claude C. Hopkins, los protagonistas de estas tres historias lograron generar la atmósfera necesaria para vender auténticos iconos del arte y la arquitectura de los cuales, sobra decir, no eran propietarios. Unos productos, por otro lado, que se venderían solos si tal cosa se pudiese hacer y con los que lograron convertirse en adinerados, aunque no respetados, ciudadanos. Estas son sus historias.

El hombre que vendió la Torre Eiffel (dos veces)

|

| Imagen. |

La exposición universal celebrada en París en 1889 dejó a la capital francesa uno de los monumentos más icónicos del planeta. Difícilmente hoy hay alguien que no asocie la Torre Eiffel a la ciudad de la luz pero en 1889, y durante mucho tiempo después, los parisinos verían la torre como un gran montón de chatarra que estaba en absoluta desarmonía con el estilo arquitectónico de la ciudad, además de ser inútil y costosa de mantener. Esta visión, compartida por muchos, se mantuvo décadas y vivió uno de los momentos más críticos en mayo de 1925, cuando un periódico local informó del grave deterioro que presentaba la estructura y el alto coste que supondría su reparación. Las voces a favor de su desmantelamiento encontraron el pretexto ideal para alzarse una vez más.

En medio de ese malestar alguien ingenió un plan tan astuto como delictivo que hoy sería impensable. En 1925 Victor Lustig, era ya un consagrado estafador que, a sus treinta y cinco años tenía orden de busca y captura en varios países europeos. Uno de sus timos más conocido era el de la máquina de fabricar billetes, en la que, genial ironía, los estafados eran a su vez estafadores. En aquel año, Lustig, estando al tanto del desencanto ciudadano con la torre, se hizo pasar por el director general del Ministerio de Correos y Telégrafos e invitó a cinco empresarios del negocio de la chatarra a una reunión para abordar un tema importante. En una sala del prestigioso Hotel Crillon, alquilada para la ocasión, les ofreció venderle la torre a alguno de ellos debido a los problemas que estaba generando, a la vez que les pidió que llevaran este asunto con total discreción para evitar un escándalo público. Lo cierto es que Lustig tenía puestas sus esperanzas en un solo hombre, André Poisson, un nuevo rico al que la clase alta de la ciudad no le tenía especial aprecio y que esperaba cerrar un gran acuerdo comercial para hacerse más conocido. Necesitaba un golpe de efecto para conseguir algo de gloria, y vio en hacerse dueño de la Torre Eiffel, justamente lo que necesitaba.

Lustig sabía que la falsa venta de la torre en sí iba a ser una tarea larga y laboriosa por lo que su estrategia se centró en pedir a Poisson un soborno para facilitar las cosas y que el elegido fuese él. La víctima accedió gustosamente. Una vez Lustig tuvo dinero en su bolsillo, se apresuró a huir de París. Cuando el chatarrero, se dio cuenta de la estafa, se sentía tan abochornado que no se atrevió a denunciar a la policía.

Animado por su éxito, Lustig, que se había marchado en tren a Viena, decidió volver a París para realizar el fraude a otro grupo de empresarios chatarreros. Esta vez, la víctima elegida acudió a la policía antes de cerrar el trato, pero Lustig se dio cuenta de lo que se le venía encima y logró escapara EEUU antes de que pudieran arrestarlo. Allí lograría engañar al mismísimo Al Capone. [Fuente].

El hombre que vendió la Gioconda (seis veces)

|

| Imagen. |

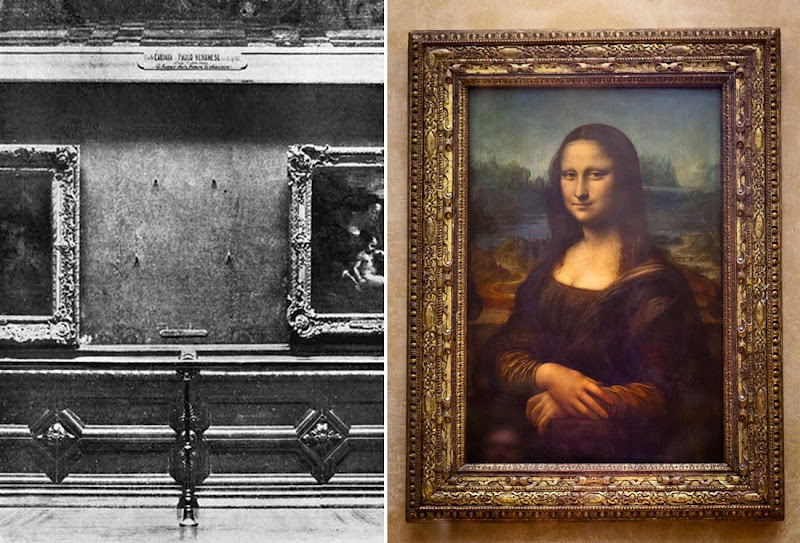

Posiblemente el cuadro más famoso de todos los tiempos, quizás el de mayor valor, y seguro que uno de los más difíciles de ver debido la eterna aglomeración de turistas que acuden a admirarlo es, sin duda, La Gioconda (o Mona Lisa si lo prefieres) que pintó el celebérrimo Leonardo da Vinci a principios del siglo XVI.

Hoy su robo se antoja casi imposible pero, en 1911, un carpintero del Louvre lo descolgó, lo metió bajo su bata y salió con él del museo. Así, sin más, sin que nadie se lo impidiese, aquella tarde se llevó la Mona Lisa a su modesta habitación de hotel.

El osado carpintero se llamaba Vincenzo Peruggia y llevaba una vida de lo más normal. Más bien solitario, se mudó a París para labrarse un porvenir. Allí empezó a realizar trabajos temporales en el Museo del Louvre gracias a lo que, casi sin quererlo, se acostumbró a las rutinas de los guardias y conoció las salidas y escondrijos más próximos al Salón Carré, donde se hospedaba la archifamosa pintura de la sonrisa melancólica. Peruggia se iba a convertir en el brazo ejecutor de lo que en aquel entonces se denominó el robo del siglo. Sin embargo el auténtico planificador y cabeza pensante era otra persona, un argentino llamado Eduardo de Valfierno que, en realidad había engañado a Peruggia —al que no le movía ningún afán económico— diciéndole que su único objetivo era devolver el cuadro a su legítimo dueño, el estado italiano. Peruggia, patriota enfervorecido, fue muy fácil de convencer.

La realidad, como el avispado lector ya supondrá, era otra. Valfierno había encargado a un virtuoso de las falsificaciones, previamente a cometerse el robo, seis copias de La Gioconda, de tal manera que cuando el italiano consumó el robo, el argentino vendió las seis copias del cuadro a seis magnates con pocos escrúpulos, haciéndoles creer a cada uno de ellos que compraba la obra verdadera. El plan era perfecto, aunque los incautos compradores se diesen cuenta más adelante de que el cuadro era falso no podrían denunciarle a las autoridades. Se embolsó 60 millones de dólares.

De hecho, el plan era tan bueno que el argentino no necesitaba ni tan siquiera poseer el cuadro y no volvió a tener contacto con el carpintero italiano desde el robo, que siguió con su vida sin saber muy bien qué hacer con la obra maestra que había ocultado debajo del falso fondo de un baúl destartalado. Y así la tuvo hasta que en el otoño de 1913 leyó en un diario italiano un anuncio que sacudió sus ya alterados nervios. Un anticuario de Florencia compraba «a buen precio» objetos de arte. A esas alturas el cuadro ya le quemaba las manos así que contactó con el anticuario, que lo citó en Florencia a finales de diciembre. Peruggia fue al encuentro, le mostró la pintura y el comerciante, anonadado, dio parte a las autoridades.

En Florencia, la justicia condenó a Vincenzo Peruggia a un año y quince días de prisión. Salió a los siete meses. Para los italianos se había transformado en una suerte de romántico héroe nacional que había intentado devolver a su patria a La Gioconda. No se supo mucho más de él hasta su muerte, en 1947.

De Valfierno poco se supo, habría pasado una existencia sin sobresaltos hasta su muerte en los Estados Unidos en 1931. Pero antes, empalagado de soberbia, le confesó a un amigo, el periodista norteamericano Karl Decker, el origen real de su fortuna. Aportó datos, fechas, descripciones y hasta el nombre de los seis millonarios a los que había estafado, con la única condición de que la historia se divulgara después de su muerte y su vida misma fuese leyenda. [Fuente].

El hombre que vendió el puente de Brooklyn (dos veces en una semana). Y todos los monumentos que pudo durante 30 años

|

| Imagen. |

George Parker (1870-1936) fue, probablemente, uno de los estafadores más audaces de la historia de EEUU. Se ganaba la vida vendiendo edificios, monumentos e infraestructuras de dominio público de Nueva York a los pocos e incautos inmigrantes que llegaban a la tierra de las oportunidades con sus bolsillos repletos. Su venta favorita, y sin duda la más lucrativa era el puente de Brooklyn, que vendió varias veces convenciendo a los compradores de que, además, era perfectamente legal que el propietario cobrase peaje a cualquiera que quisiese cruzarlo, y que, por tanto, podrían hacer una fortuna controlando el acceso. Más de una vez la policía tuvo que parar a estos ingenuos compradores cuando trataban de levantar barreras de peaje.

Parker pronto vio que el mercado de compradores de monumentos públicos era sorprendentemente amplio. Y, lógicamente, si alguien quería comprar, quien era él para no vender. Así durante años vendió el Madison Square Garden original, el Museo Metropolitano de Arte, la Tumba de Grant y la Estatua de la Libertad.

Para lograr las ventas utilizaba diferentes métodos que normalmente requerían de una laboriosa puesta en escena. Para vender la Tumba del General Grant, por ejemplo, solía pasarse por el nieto del famoso militar. Incluso creó una falsa «oficina» con el objetivo de dar soporte a sus estafas inmobiliarias. Produjo una cantidad ingente de documentos falsificados para aparentar dar evidencia legal a la propiedad que estaba vendiendo y hacer creer que era su legítimo dueño. También vendió con éxito varios espectáculos y obras de teatro de éxito, de las cuales, ya se imaginará avispado lector, nunca tuvo la propiedad.

Parker fue condenado por fraude en tres ocasiones. Después de su tercera condena, el 17 de diciembre de 1928, fue condenado a cadena perpetua en la prisión de Sing Sing. Pasó los últimos ocho años de su vida encarcelado allí haciéndose popular entre los guardias y el resto de reclusos por los detallados relatos de sus hazañas.

Parker es hoy recordado como uno de los estafadores más exitosos en la historia de los Estados Unidos habiendo dejado su huella en la cultura popular norteamericana, dando lugar a frases como «si te crees eso, tengo un puente para venderte», para referirse a gente especialmente crédula. [Fuente].

Deja tu comentario:

0 comentarios: